アラサーボッチ、こぼれ雨でござる。

みなさまは「人形浄瑠璃」や「文楽」をご存知だろうか。

名前だけは知っているけど中身は……という人も多いことだろう。

そんなあなたに朗報!

大阪では15~35歳を対象に、500円で文楽を観劇できる太っ腹プログラム『ワンコイン文楽』が存在する。

先日、1mmの教養もない拙者がワンコイン文楽に参加してきたので、まごうことなき素人の視点からその感想をお届けしていこうと思う。

ワンコイン文楽とは

ワンコイン文楽とは、近畿在住・在勤・在学の15~35歳の人が500円で文楽のレクチャーと観劇を体験できる企画である。

以下、公式サイトより一部抜粋して拝借↓

この企画は「大阪が発祥である人形浄瑠璃文楽座の伝統を、ぜひ大阪の若い世代の人たちに受け継いでいってもらいたい」との思いから、2014年度アーツサポート関西「京阪神ビルディング文楽支援寄金」によって始められました。

引用元:[2023年度]そうだ、文楽に行こう!ワンコインで文楽 – 特設サイト

(リンクは『[2023年度]となっているが2024年11月と2025年1月に開催されている』)

ということなのだがこの企画、どう考えてもお得すぎるのである。

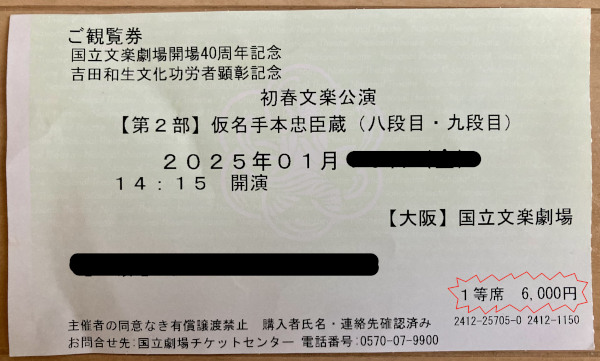

当日拙者が渡されたチケットを見てくれ

お気付きだろうか。

「「「「1等席 6000円」」」」

これを500円で観れちゃうのでござる。

しかも、この他にプログラムやイヤホンガイドの割引券もくれちゃうのだ。

このワンコイン文楽、どうやら秋(爽秋文楽特別講演:9-10月)と冬(初春文楽公演:1月)に開催されているらしい。

拙者はニートになって正月を実家で迎えた際、この存在を知るところになった。

ニートやることないでしょ。

せっかく関西の子なんだから、文楽でも観てきなさい。

500円くらいは持ってるよね?

(意訳:たまには外に出ろ)

文楽……?

中学生の頃に社会科の授業で名前だけ聞いたかな?

モンザエモン・チカマツ?

500円手元にあったかな?

拙者としては全然ピンと来ていなかったのだが、和装とかは好きなのでまぁ出向いてみようかと。

文楽運営さん、聞こえていますか……素人参加者の中にはこんな感覚の者もいます……。

参考までに☆

ワンコインの対象に当てはまる人にはぜひ足を運んでもらいたい。

そもそも「人形浄瑠璃」「文楽」とは

※念押しするが、これは素人解説である!

「人形浄瑠璃」とはクソデカい人形劇のこと。

人形と言えば、拙者ならシルバニアとかリカちゃん人形をイメージするのだが、人形浄瑠璃のは軽く大人の胴体くらいのサイズ感である。

実際、1体の人形を3人で操作すると聞けばなんとなく想像してもらえることだろう。

で、「文楽」というのは1つの流派みたいなものだそうだ。

文楽は江戸時代に大阪で生まれた人形芝居であり、「義太夫節」という関西なまりの音楽が使われているのが特徴である。

そしてなんとこの文楽、国の重要無形文化財として指定されている。

そんな文楽だが、レクチャー時に解説してくださった竹本碩太夫さんによると、人形浄瑠璃というのは元々庶民のエンターテインメントだったのだそう。

なので「気持ちを楽にして自由に楽しんでください」とのこと。

初心者にとってこれほど心休まる一言はないでござろう。

おかげでビギナーなりに文楽を楽しむことができた。

もっとまともな解説が欲しい人はワンコイン文楽公式サイトに「5分でわかる文楽」(動画4本)や文楽Q&Aがあるのでそちらをチェックされたし。

レクチャー

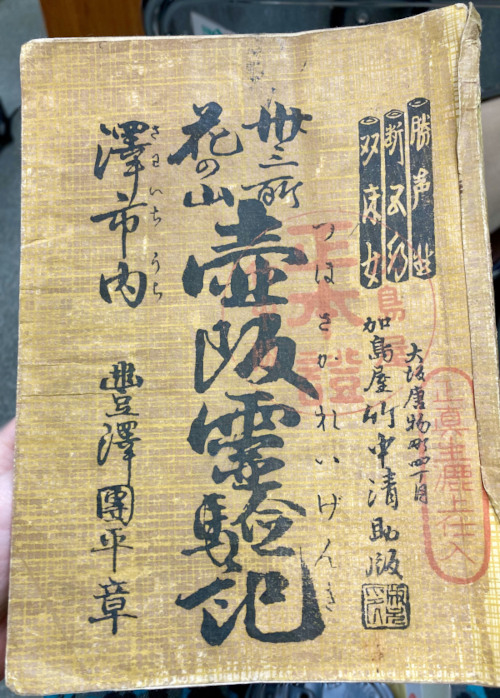

レクチャーはおよそ30分ほど小さな部屋で行われ、実際に使用されている舞台衣装や床本、見台(床本を置く台)を見たり触ったりすることができた。

(※参加人数が5人に満たない場合はレクチャーは行われないとされている)

拙者が参加したときは、竹本碩太夫さんが解説を担当された。

太夫の仕事を説明されるにあたって、実際に同じセリフで「子ども」「老人」「武士」の3つを演じ分けてみせると大サービス。

言われた通りに目を閉じて聞いてみると……

すごっっっっっっっっっっっっっっっっ!!!

間違いなく同じ人が演じているのに、自然と別々のキャラクターが思い浮かんだ。

これがプロの技か~~~~(語彙力)

AIに人間の仕事が奪われると言われる今日この頃だが、こういった伝統技術はAIに代われないのではないかと本能で感じた。

ワンコイン文楽の趣旨は「大阪の若い世代に伝統芸能を受け継いでもらう」ことだが、この技術の結晶の一端を見ただけでも「そりゃ途絶えさせたくないわな」と納得でござる。

当日の参加者

拙者が参加した日はレクチャー室の半分が制服姿の高校生で、残り半分は私服のレディだった。

当日購入したプログラムに掲載の文楽研修生募集の応募要項に記載の条件の一つは「男子であること」だったので、少なくとも現時点では彼女らは研修生になることはできない。

(ジェンダー云々かんぬんは此度の話題ではないのでここでは取り上げない)

だが、レクチャー終盤の質問コーナーでは積極的に手を挙げ、有意義な時間を提供してくれていた。

写真もガンガン撮ってくれていたので、彼女らのような存在が文楽の存在を広げてくれる鍵になっていると思われる。

※レクチャーは撮影OKで、むしろSNSで拡散しちゃってねスタイルだった(劇は撮影不可)

公演

レクチャーが終了すると、30分ほどの休憩および自由時間の後、観劇タイムになる。

ちなみに先ほどの竹本碩太夫さん、このレクチャー後の公演にバッチリ出演するので大忙しでござる。

今回拙者が観劇したのは『仮名手本忠臣蔵』という演目。

本来は全部で十一段あるのだが、今回は八段目と九段目を鑑賞した。

公演後にプログラムを読んで初めて知ったのだが、本公演には重要無形文化財保持者(各個認定)、つまり人間国宝と呼ばれる御仁が3名も出演されていた。

それを500円で……おそろしや。

休憩は八段目と九段目の間に15分間あった。

オプション

劇場内ではイヤホンガイドというのが販売されいている。

内容としては、あらすじや配役、約束事などをタイミングを見計らって解説してくれるものらしい。

割引券ももらっていたので使うかどうか迷ったのだが、拙者の不器用さ的に劇を観つつ片耳から別の情報を入れるのは無理だなと思って使わないことにした。

やっぱり解説ないと何言ってるか分からんかな……と開演直前に不安になっていた拙者であったが、なんと舞台の上方にある電光掲示板的なやつに字幕出るやないか!

ということで、太夫が何言ってるか分からない、という不安はある方は心配しなくても大丈夫でござる!

個人的には解説の内容も興味があるので、もしまた文楽を鑑賞する機会があれば使ってみてようかなと思う。

その他

劇場内は休憩スペースや資料展示(入場無料)があるので待ち時間も手持無沙汰になることはなかった。

売店もあるのでロビーでお弁当を食べて開演を待っている人も多かった。

ざっくり「仮名手本忠臣蔵」

『仮名手本忠臣蔵』は『菅原伝授手習鑑』『義経千本桜』と並ぶ文楽三大名作なのだそう。

大序~七段目のあらすじは……拙者の語彙力&読解力では説明できる気がしない!(笑)

なので、『文化デジタルライブラリー』という日本の伝統芸能を紹介しているサイトであらすじを確認されるのがよい。

以下、各段の感想になる。

八段目 道行旅路の嫁入り

許嫁の力弥と祝言を挙げたいうら若きレディ小浪ちゃん。そしてそのマッマ戸無瀬が、力弥たち大星家がいる京(山科)に向かってひたすら東海道を歩いているだけのシーン。

(この2人は血の繋がりはないらしい)

大体30分くらい。

劇的なシーンはないものの、拙者はこの時点で初めて人形浄瑠璃観だったので慣れるのに丁度いい濃度だった。

後半あたりでバサッと背景が変わるシーンは印象的だった。

なんとなく琵琶湖っぽい風景だなと思っていたら、プログラムの鑑賞ガイドに琵琶湖だと書かれておりました。

それが気付けただけでもちょっと嬉しい。

九段目 雪転しの段

結婚先である大星家にて。

終始雪を転がしながら大星家の人たちが喋るシーン。

文字にするとすごいシュールでござる……。

実はこのあたりでちょくちょく内容付いていけてなかった。

そして学んだ。

開演前にあらすじ予習しておいた方がいい。

15分くらいあった。

このまま休憩なしで同じ九段目が続く。(しんどい)

九段目 山科閑居の段

加古川ファミリーと大星ファミリーが一堂に会するクライマックス。

どうしてお石(力弥のマッマ)がこうも冷たいのかなど、それぞれの秘めたる想いが明かされていく。

そしてやたらめったら武器を振り回す。

1時間半くらいあった。

雪転しの段から続いた前半は、正直に白状するとちょっと意識飛びかけておりました。(すみません)

あの太夫たちの独特の声がいいかんじに眠くなるというか……。

しかし後半に進むにつれて斬りかかったり大笑いしたりといった見せ場が続くので、この辺はキャラ同士のやり取りも分かりやすく、字幕を見なくても雰囲気で付いていけるくらいである。

舞台セットもふんだんに使っていて見栄えがした。

個人的な見所

「九段目 山科閑居の段」が一番面白かったかな。

人形が小道具を使うシーンが多くて見応えがあったでござる。

武器を振り回したり、ハンカチ的なやつを懐から出して涙を拭いたり、盃でお酒を飲んだり、尺八を吹いたり……。

とにかく、「それどうやってんの???」となる動きが多い。

もう1つ気に入ったのは、太夫と三味線弾きの登場の仕方である。

八段目では太夫と三味線弾きがそれぞれ5人ずつおり、全員が横並びになっている。

これが九段目になると、太夫と三味線弾きの2人1組で回転する床に乗って登場する。

この仕掛けは『盆回し』と呼ぶらしい。

段の途中で何回か別のペアに交代するので何度かその登場シーンを見ることができるのだが、何度見ても面白かった。

この『盆回し』以外の舞台の仕組みも先述の『文化デジタルライブラリー』というサイトで学ぶことができるので興味がある人はぜひ見てみてほしい。

注意点!

最後に注意点だけサクッと触れておくぞい。

払いは現金で500円

タイトルの通り「ワンコイン」でござるからな。

ちゃんとリアルコインで払ってくだされ。

特に、今どきの15-35歳はキャッシュレスの方が馴染みがあるかもしれないので要注意。

ついでに、当日は年齢確認のため、運転免許証、パスポート、学生証など、顔写真付きで生年月日が記載されているいずれかのものが必要になる。

拙者はほとんど使っていない運転免許証にしたんだったかな?

世の中には童顔の人もいますからな。

年齢確認しないと35歳超えているかもしれませぬ。

受付と支払いは建物の傍とはいえ屋外なのでクソ寒い!

スムーズに受付を済ませて屋内に入れるように、しっかり準備してまいろうぞ( ^ω^ )

他にも細かい質問は公式イベントページの「申し込みQ&A」に掲載されいている。

各自よく確認されよ。

会場はけっこう暑い(体感)

最初にレクチャーを受けた部屋はそこまでだったのだが、観劇するためのホールはバッチリ暖房が効いていた。

拙者は暑がりなので、もしかしたら周りの人と感覚が違うかもしれない。

しかし、文楽初心者はたぶん途中で眠くなる。

厚着だと尚更……(´・ω・`)

とはいえ外は寒く、先述したように支払い時は屋外になる。

脱ぎ着できる服装でなおかつ中は薄着だと快適だと思われる。

参加枠がすぐ埋まる

拙者は正月休みに申し込みページを見たのだが、その時点で残り一日分しか参加枠が残っていなかった。

また、一つの日程の中でも時間帯は二つ用意されており、本来は選ぶことができる。

しかし、ギリギリに滑り込んだ拙者には選ぶ余地などなかった。

文楽に興味のある人はもちろん、予定があって時間帯を選びたい人は迅速に申し込むことをお勧めする。

まとめ

感想としては、参加してよかった。

本当に月並みな感想しか出ないのだが、文楽の存在を知ることができたのが何より一番の収穫だった。

後日、ワンコイン文楽の公式Xを拝見して知ったのだが、レクチャー内容は日によって違うらしい。

担当者も拙者のときように太夫のときもあれば、三味線弾きや人形遣いの日もあるようだ。

中には舞台裏見学もあったのだとか……!

もし今後も35歳まで対象にしてくれるならあと何回かは参加できるので、是非続けていただきたいと思う。

その時には演目を事前に勉強してから臨んでみたい。

この記事で文楽に興味を持ってくれた人がいれば、こういった企画に参加したり文化を発信したりしてみるのをおすすめしたい。

また、もし主催側の方がこの記事を読まれたら、「素人さんはこんな視点で観てるんだな」と参考程度にしていただければよいかと。

とりあえず最後まで読んでくれてありがとう。

コメント